🖊この記事の執筆者

鯉太郎って誰だ?って方は・・・

創業175年老舗 「みやさかや」の七代目 をクリック!

✔創業嘉永2年 鯉料理専門店「みやさかや」七代目

✔鯉とのお付き合い53年の自称コイ博士

✔鯉についての講話200回以上(対象/小中学生、大学ゼミ、社会人サークル、その他諸会)

✔3年前から朝・昼食抜き、1日夕食だけの20時間ダイエットに成功!

(12ヶ月で12キロ減量達成74kg→62kg)~現在も実施中で62~63kgをキープ中

✔天敵は鬼嫁(鯉太郎をパート社長と呼ぶ、みやさかやの陰の社長)

⇒鯉太郎の独り言/鬼嫁に対する考察

✔B級グルメ食べ歩き、自らを饕餮(なんでも食べちゃう中国の妖怪)と称する食いしん坊

✔一人旅大好き!国内・海外旅行(35ヶ国漫遊)

✔釣りバカ(海釣り)、囲碁

✔読書(週3冊の活字中毒)、サウナ依存症

✔座右の銘「継続は力なり」ってことで、毎晩お酒飲んでます・・・😅

こんにちは!鯉太郎です。

今回は、古くから滋養強壮や薬用効果があるとされ、食されてきた「コイ」について、その理由や根拠を徹底的に掘り下げていきます!

「コイってどんな魚なの?」

「昔から体に良いって本当?」

「なぜ薬用効果があるの?」

「なぜスーパーフードなの?」

そんな疑問を抱いている方に、今回の内容は必見です!

以下の構成で、コイの知られざる世界をご紹介します。

本記事で取り上げる内容

◆コイの薬用効果の発見と歴史~医食同源の視点から~

- 伝統的な薬用効果とは?【古くからの健康パワー】

コイが古代から健康維持や病気予防の目的で食されてきた歴史的背景について探ります。 - 栄養価と豊富な脂肪酸・アミノ酸【成分を徹底分析】

コイに含まれる栄養素、特に脂肪酸やアミノ酸などの成分を解説し、その健康効果に注目します。 - 研究で明かされたコイの機能性成分

近年の科学研究を通じて明らかになった、コイが持つ優れた健康効果や機能性成分についてご紹介します。 - コイの期待される効用・健康効果とは?

伝統的な知恵と現代科学が融合することで、コイが私たちの健康にどのような恩恵をもたらすのかを考察します。

このように、コイは古来の知識だけでなく、科学的視点からも高く評価される魚です。その多彩な効用をぜひ、日々の生活に取り入れてみてください!

◆まとめ/コイこそ究極のスーパーフード・スーパーフィッシュ❗

という質問や疑問にお答えしますね!

本記事では、コイの薬用効果や健康への恩恵を詳しく解説しました。

これを読めば、あなたも「コイ博士」になれること間違いありません!

コイに関する知識が深まるほど、コイ料理の味わいをさらに楽しめるようになりますよぉ~

目次

◆コイの薬用効果の発見と歴史~医食同源の視点から~

※伝統的な薬用効果とは?【古くからの健康パワー】

伝統的な薬用効果とは?【古くからの健康パワー】

古代から「医食同源」の考え方に基づき、食材としてのコイが健康維持や病気予防に活用されてきた歴史を紐解きます。

『‟神農本草経”』でのコイの位置付け

およそ4~5千年前に書かれた中国最古の本草書であり、500年頃に陶弘景よって編纂された本書で、コイは「上品」として扱われ、薬用効果があるとされています。

上品とは、薬効が高く、体に優しい薬草や食材を指し、長期間摂取しても体に害がないとされるものです。

以下に『神農本草経』でのコイの位置づけとその効能について説明します。

コイの薬効と効能

1.利尿作用

コイは体内の水分の代謝を助けるとされ、利尿作用があるとされています。

このため、むくみや水腫(体内に余分な水分がたまる状態)の改善に用いられ、体内の余分な水分を排出する効果が期待されていました。

2.消化促進

コイには消化を助ける作用もあるとされています。

これは胃腸を整え、食欲を促進する効果につながり、消化不良や胃腸の不調がある際に健胃作用が期待されました。

3.滋養強壮

コイは身体を滋養し、体力を高める効果があるとされています。

特に病後の回復や、体力が弱っている人にとって優れた食材とされ、身体を補強するための食材として重宝されました。

4.母乳の分泌促進

出産後の女性に対してコイを用いることで、母乳の分泌が促進されるとされ、授乳のために利用されました。

引用元:Kampoful Life byクラシエの漢方

引用元:(株)エヌ・アイ・シー神農本草精華

参考元:『神農本草経解説』、森由雄(編著)、源草社、2011-12-25 (第三刷)

『‟本草綱目”』におけるコイの特別な役割

中国、明代の代表的な本草学研究書(1596年刊)の本書では、「コイは諸魚の長」とされ、特に水腫の改善や体力回復、解毒作用、母乳分泌促進といった健康効果が強調されています。

コイの栄養価と薬効が他の魚を凌ぐものであることが、伝統的な記録からも明らかです。

また、コイの薬効について以下のような効果が記されています。

コイの健康効果

1.滋養強壮(重複)

2.水腫や浮腫の改善【腎機能改善】

これは体内の余分な水分を取り除く効能があるためで、漢方的な処方にも応用されていました。

またコイが咳や黄疸などにも有効であると記述されています。

3.解毒作用

鯉には体内の毒素を解消する作用があるとされ、特に食中毒や体内に滞留した有害物質を取り除くために利用されました。

体の不調や感染症の回復を助けると考えられ、医療に用いられることもあったと記録されています。

4.母乳の分泌促進と体力回復

母乳の分泌促進だけではなく、産後の体力回復を支える役割も果たしていました。

5.消化促進と胃腸の健康(重複)

参考元:『神農本草経解説』、森由雄(編著)、源草社、2011-12-25 (第三刷)

参考元:「本草綱目第四十三、四巻」、国立国会図書館デジタルコレクション

参考元:『本草綱目・釈文と解釈付き絵本』、国学典蔵館、 2014.1.1

現代にも伝わる「医食同源」の一例: 『 赤小豆鯉魚湯』

赤小豆鯉魚湯とは、その名の通り、コイと小豆を煮込んだスープで、魚を原料とする漢方薬としては非常に珍しいものです。

現在も漢方の治療薬としてこのコイのスープが用いられており、脾臓と腎臓を強化し、利尿作用や腫れを軽減する効果があります。

具体的には、糖尿病、浮腫(むくみ)のある内臓や四肢の筋肉、月経前の浮腫、水分の蓄積による腎炎、妊婦の浮腫、乳汁不足などの症状の治療に使用されます。

また、肝硬変による難治性腹水の治療にも用いられます

<レシピ>

材料:赤小豆100グラム、鯉250グラム、ニンニク、みかんの皮、生姜のスライス、少量の塩。

調理方法:小豆と鯉を洗い、陶器の鍋に入れ、500mlの水を加え、水から弱火で煮込みます。

✥コイは、胆のうだけを取り、内臓を付けてままの小型を1匹調理するか、もしくは内臓を付けたまま筒切りにします。

参考元:『肝硬変による難治性腹水に対して赤小豆鯉魚湯を用いた一例』 、松川義純著、兵庫県立東洋医学研究所年報11号 、71-72頁、2003

引用元:赤小豆鲤鱼汤-快懂百科

まとめ

『神農本草経』においてコイは

「上品」とされ、無毒で長期間

の摂取が可能な薬効を持つ食品

とされます。

同書では、コイは滋養強壮に良

く、利尿作用、解毒作用、消化

促進作用、母乳の分泌促進に効

果があると記されています。

また、『本草綱目』でも「コイは

諸魚の長」として、他の魚類に

ない特別な栄養価や薬効を持ち、

血流や体内の水分バランスの調

整に効果があると記述されてい

ます。

このように、中国では古代から

コイの薬効が注目されており、

母乳分泌促進をはじめ、滋養

強壮、利尿作用、解毒作用、

消化促進といった効用が詳述さ

れています。

以下のコーナーでは、これらの

伝統的な薬効や栄養価について、

現代科学や医学の視点からどの

ように解明されているのかを探

ってみたいと思います。

それでは、コイの健康パワーの

秘密をさらに詳しく解明して

いきましょう。

※コイの栄養価と豊富な脂肪酸・アミノ酸【成分を徹底分析】

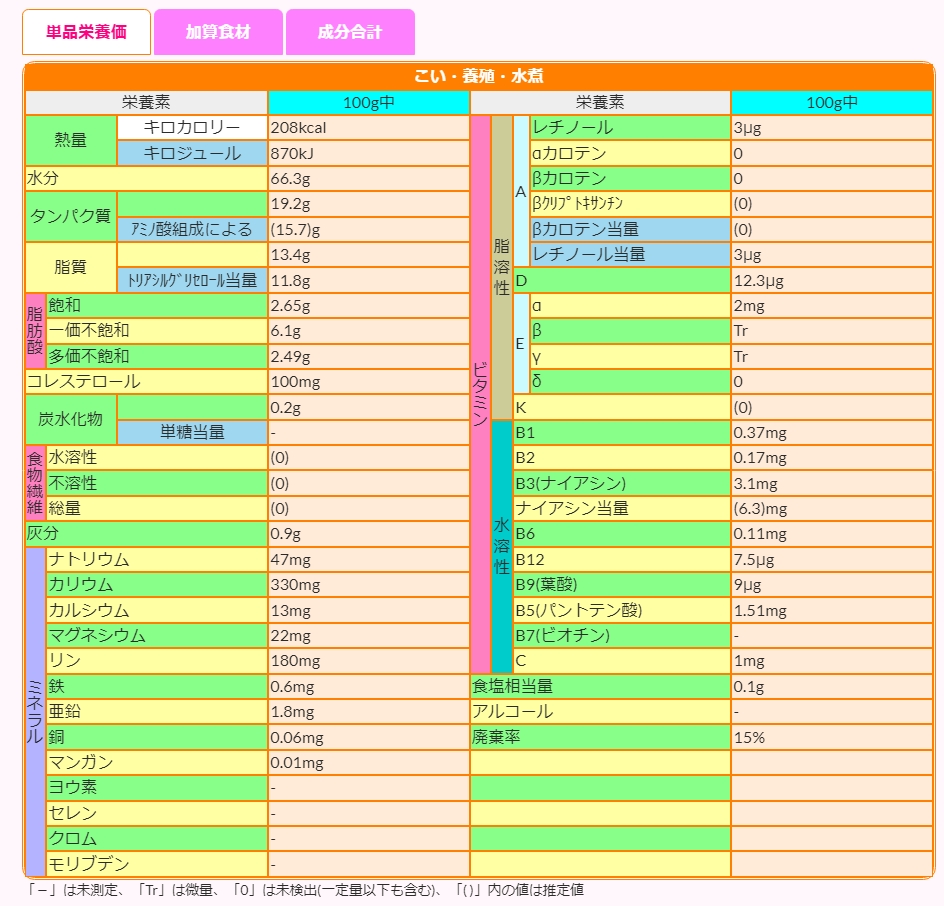

①単品栄養価

対象:コイ養殖 水煮(皮、内臓、中骨を除く)100g

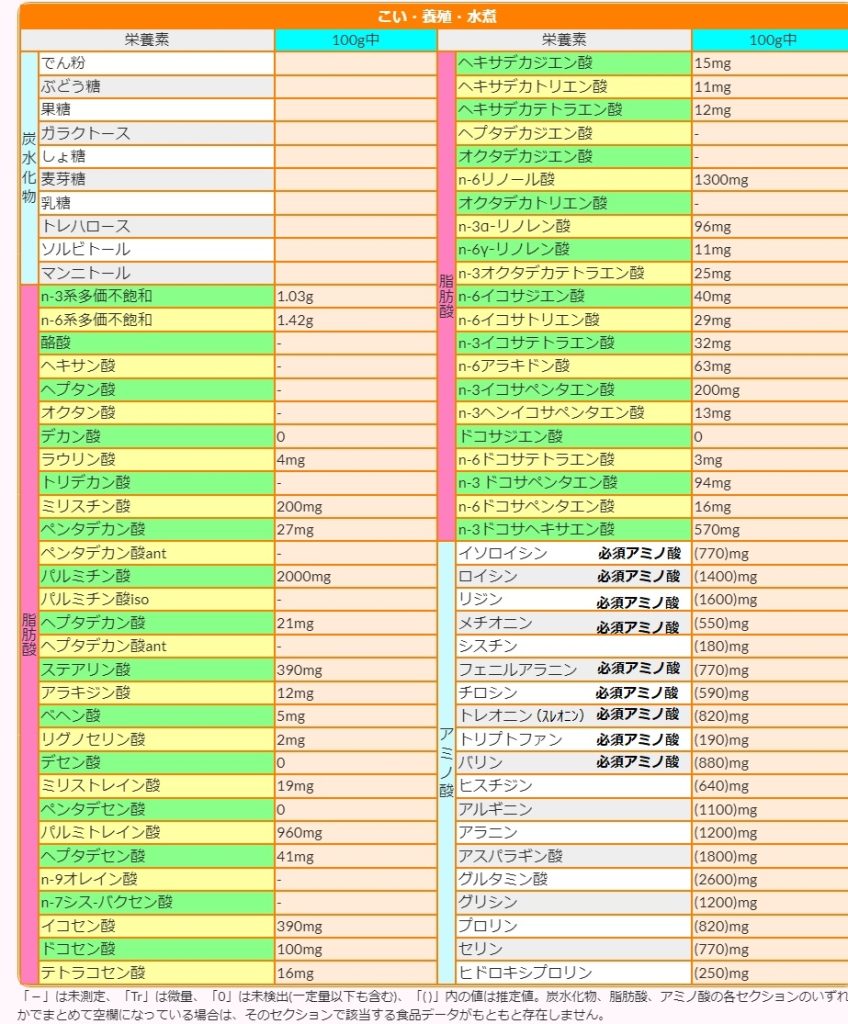

②脂肪酸&アミノ酸の詳細含有量

対象:コイ養殖 水煮(皮、内臓、中骨を除く)100g

上記のように19種類のアミノ酸1が含まれ、そのうち9種類の‟必須アミノ酸”(体内では合成されず、必ず食物から補給しなければならない)がスコア100で理想的なバランスを達成しています。

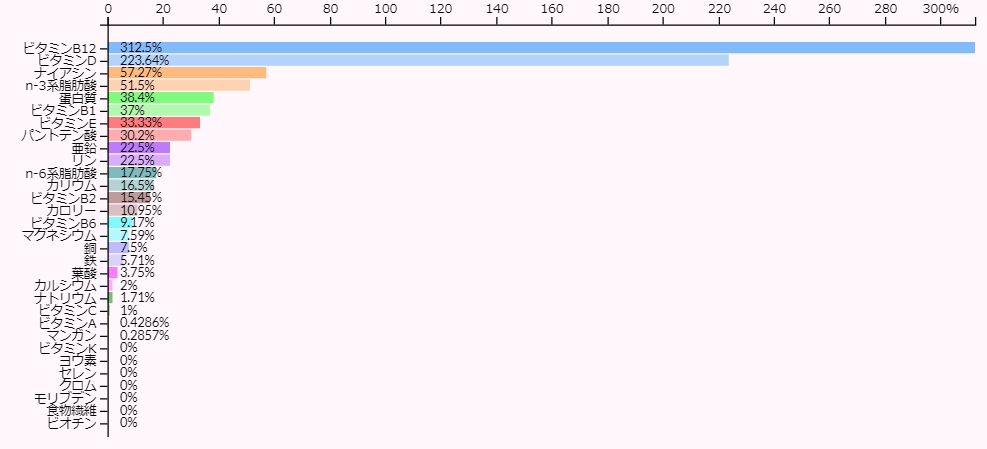

③国が推奨する「一日で必要な量100%」基準に対するコイの主要栄養素含有量

対象:コイ養殖 水煮(皮、内臓、中骨を除く)100g

コイの水煮に関して100g中のカロリーを国の基準の60歳の女性で評価した場合、10.95%含有し、208k カロリーとなっています。

食品の 栄養価としてこの基準に対し、最も多い値で含まれる100g中の成分は下記の通りです。

④みやさかや製品 栄養分析表

対象:「鯉のやわらか煮」及び、「鯉こく」(皮、内臓、中骨を含む)100g

| 鯉のやわらか煮 *中骨、ウロコ、皮、内臓、正肉すべて食べられる製品 |

||

| 栄養成分表示(100g当たり) | ||

| エネルギー | 288kcal | |

| タンパク質 | 17.8g | |

| 脂質 | 13.1g | |

| 炭水化物 | 23.1g | |

| ナトリウム | 610mg | |

| カルシウム | 570mg | |

| カリウム | 160mg | |

| 鯉こくスープセット *中骨、ウロコ、皮、コイエキス(スープ)、正肉すべて食べられる製品 |

||

| 栄養成分表示(100g当たり) | ||

| エネルギー | 84kcal | |

| タンパク質 | 9.6g | |

| 脂質 | 4.1g | |

| 炭水化物 | 2.1g | |

| ナトリウム | 410mg | |

| カルシウム | 230mg | |

⑤コイの油脂に含まれる脂肪酸分析

| コイの油脂(スープ内油分)に含まれる脂肪酸 | |||||

| 脂肪酸 | 含有量(%) | 脂肪酸 | 含有量(%) | ||

| ミリスチン酸 | 1.06 | パルミチン酸 | 18.48 | ||

| パルミトレイン酸 | 5.75 | ステアリン酸 | 3.82 | ||

| オレイン酸 | 39.39 | リノール酸 | 11.26 | ||

| リノレン酸 | 18.33 | アラキドン酸 | 0.64 | ||

| エイコサペンタエン酸 | 0.48 | ドコサヘキサエン酸 | 0.79 | ||

※栄養価、脂肪酸・アミノ酸の解析

📌【目立つ上位11のコイの栄養素とその働き】

1位 ビタミンB12(312.5%:7.5μg)➡ (666.67%:16μg)

シアノコバラミン2は糖質や脂質の分解、DNA合成に必要です。

正常な赤血球の産生、脳神経および血液細胞など、多数の体内組織の機能や発達を正常に維持するために必要な栄養素で、ヘモグロビンの合成に関わっています。

メチルコバラミン3は末梢神経・糖尿病性神経障害などで使われます。

2位 ビタミンD(223.64%:12.3μg)

骨の石灰化や腸管でカルシウムの吸収を促進、腸管でリン吸収にも関わります。

その他、リン酸カルシウム沈着にも関与。

3位 n-3系脂肪酸/オメガ3(64.38%:1.03g)➡ (148.13%:2.37g)

脂肪の分解をアップさせ、逆に脂肪の合成を抑制することから、体内への脂肪を蓄積しないように作用します。

4位 ナイアシン(52.5%:6.3mg) ➡ (56.67%:6.8mg)

水溶性のビタミンで、ビタミンB群の1種。

500種以上の酵素の補酵素として、エネルギー産生、糖質、脂質、タンパク質の代謝、肪酸やステロイドホルモンの生合成、DNAの修復や合成、アルコールの代謝など様々な機能に関わっています。

脳神経の働きを活性化する、皮膚を健康に保つ、血液の循環をよくするなど、体内で起こる様々な酵素反応に関与し、体の機能を正常に働かせるために重要な役割を果たしています。

5位 蛋白質(38.4%:19.2g)

筋肉や内臓、血管、血液、酵素、ホルモン、免疫・神経伝達物質などを作り出す材料となる他、エネルギー源や栄養素運搬物質としての役割をもちます。

6位 パントテン酸(37.75%:1.15mg)➡(63.25%:2.53mg)

脂質代謝に必要であり、糖質やタンパク質の代謝にも関わります。

また、善玉コレステロールを増加させる働きを持つ他、髪や肌の正常化に作用します。通常の食事をしていれば不足することはありません。

7位 ビタミンB1(33.64%:0.37mg)

糖質や分岐鎖アミノ酸の代謝において重要な補酵素としての役割を担っています。

また摂取した糖質量に比例して必要量が増加し、不足すると疲労物質が溜まり、疲労感が増大します。

8位 ビタミンE(33.33%:2.0mg)➡(63.33%:3.9mg)

優れた抗酸化作用で活性酸素の除去、脂質酸化防止によって細胞壁や生体膜の機能を維持したり、免疫を強化する働きがあると言われています。

9位 亜鉛(22.25%:1.8mg)➡(87.5%:7.0mg)

インスリンの構成要素の他、核酸や蛋白質、ホルモンなどの合成に関わる酵素の構成成分となっています。

また子供では発育、成人では新陳代謝を促進し、欠乏症では味覚障害が広く知られます。

10位 リン(22.25%:180mg)

カルシウムやマグネシウムと共に骨の重要な構成物質となり、生体エネルギー代謝にも関与します。

また、血中のリン酸塩は酸やアルカリを中和し、糖質代謝をスムーズにします。

11位 n-6系脂肪酸 (17.75% :1.42g)➡(49.25% :3.94g)

動脈硬化や血栓を防ぎ、血圧を下げるほか、LDLコレステロールを減らすなど、さまざまな作用を持っています。

また不足することで皮膚炎や皮膚の萎縮などの皮膚症状が現れたり、免疫力が低下することがあると言われています。

⭐ カルシウム(2%:13mg)➡(87.7%:570mg)

カルシウムはからだの機能の維持や調節に欠かせないミネラルのひとつで、強い歯や骨をつくるだけでなく、筋肉の収縮や神経を安定させる作用もあります。

適度にカルシウムを摂取することで、‟骨粗鬆症の予防”にも繋がります。

ちなみに60才以上の女性は、1日のカルシウムの食事摂取基は650mgとなっています。

引用元:「GAROP」、カロリーと栄養成分計算サイト https://garop.jp/ 参考元:日本人の食事摂取基準(2025年版) https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316585.pdf

※研究で明かされたコイの機能性成分

近年の研究から分かる機能性食品としての働き

近畿大学薬学部教授だった久保道徳氏や、熊本県立大学環境共生学部教授の奥田拓道氏による研究から、コイの豊富な栄養成分とその健康効果が次のように明らかになっています。

不飽和脂肪酸の効能

コイの油には、オレイン酸、リノレン酸、リノール酸、パルチミン酸など10種類の不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。

これらの脂肪酸は、抗酸化作用に加え、炎症の抑制やコレステロールの低減、粘膜の保護、脳の活性化といった多岐にわたる効果を発揮します。

代謝および抗老化

コイに含まれるオメガ3およびオメガ6脂肪酸は、脂質代謝の調整に役立ち、老化防止や細胞膜の安定化にも寄与しています。

また、ビタミンE4も豊富で、その強力な抗酸化作用により血管や細胞の健康をサポートし、老化の進行を抑制します。

血液浄化と腎機能サポート

コイの栄養素を摂取することにより、血液浄化や電解質バランスの調整が促進され、腎機能のサポートにも寄与することが示されています。

これは、古来より伝わる「利尿作用」や「毒素の排出」という薬効を、現代の科学が裏付けていると言えるでしょう。

参考文献:『薬用魚・コイの効用』、久保道徳著、ヘルス研究所、1984 参考文献:『鯉エキスーみなぎる精気を生む無限のパワー源』、奥田拓道著、東洋医学舎、1998

なぜ良い母乳がよく出るのか? 【メカニズムの解明】

前述の「コイの薬用効果の発見と歴史」で解説しましたが、『神農本草経』や『本草綱目』などの伝統医学には、コイの母乳分泌促進の効用が記載されています。

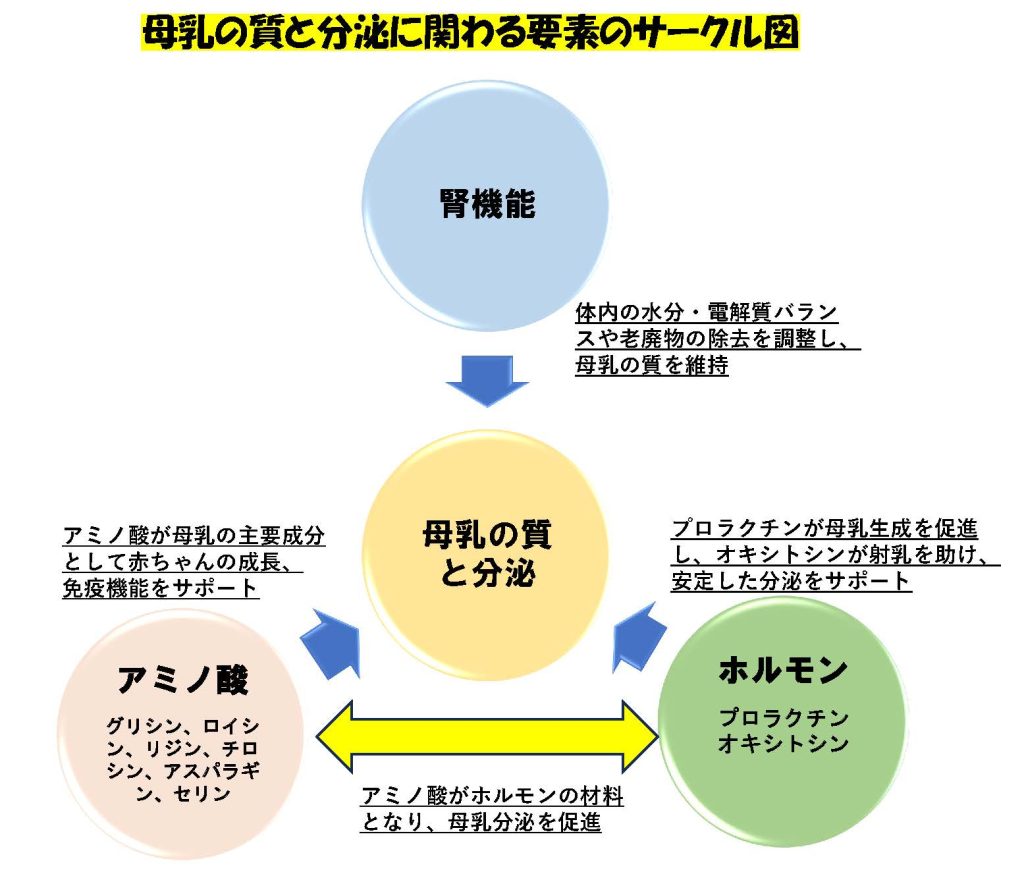

これに基づき、母乳の生成と腎機能、ホルモン、アミノ酸の4つに焦点を当て、それぞれの役割と相互の関係を探ってみましょう。

① 母乳の生成プロセス

血液からの成分移動⇒乳腺での母乳生成⇒母乳の分泌

母親の血液中のタンパク質、脂肪、ビタミン、ミネラル、ホルモン、抗体が乳腺細胞に取り込まれます。

その後、乳腺細胞がこれらの成分を材料として、赤ちゃんに必要な栄養素や抗体が含まれる母乳を生成します。

そして生成された母乳は、乳管を通して乳首に運ばれ、授乳によって赤ちゃんに供給されます。

② 腎機能と母乳の質の関係

腎機能は母乳の質と生成において重要な役割を果たしています。

・代謝と老廃物の管理

授乳期は代謝が高まり老廃物も増加するため、腎臓がこれを取り除くことで母親の健康を保ち、母乳に不要な成分が含まれないようになるのです。

授乳期は代謝が活発になり、老廃物が増加します。腎臓がこれを効率的に排出することで、母親の健康が保たれ、母乳の質も保たれます。

・血液の浄化と母乳の質

腎臓が血液をろ過して老廃物や毒素を取り除くことで、清浄な血液が保たれ、母乳の質も良好に保たれます。

腎臓が正常に機能していることで、母乳は赤ちゃんにとって安全で栄養豊富なものになるのです。

・水分バランスの調整

母乳生成には水分が必要で、腎臓が体内の水分バランスを調整することで、母乳分泌が円滑になり、授乳が安定します。

・電解質バランスの維持

腎臓が体内の電解質バランスを調整し、母乳中の電解質の量を安定させるため、赤ちゃんの成長に必要なナトリウム、カリウム、カルシウムが確保されます。

③ ホルモンと母乳の関係

母乳分泌には、プロラクチンとオキシトシンというホルモンが重要な役割を果たしています。 これらのホルモンの生成や機能において、特にコイに豊富に含まれるアミノ酸が関与しており、母乳の生成や分泌を支える役割を果たしています。

プロラクチンとは…

母乳の生成を促進するホルモンで、授乳期に増加し、乳腺に母乳生成の指示を出します。

このホルモンは特定のアミノ酸配列で構成されており、グリシン、セリン、チロシン、リジンなどのアミノ酸が含まれます。

特に、コイにはこれらのアミノ酸が豊富に含まれており、母乳生成をサポートする栄養素として大きな役割を果たしていると考えられます。

またコイのアミノ酸バランスの良さは、授乳期の母親にとって有益です。

オキシトシンとは…

母乳の射乳を促すホルモンで、赤ちゃんが乳首を吸う刺激に応じて分泌され、母乳を乳管から押し出す役割を担います。

オキシトシンは9つのアミノ酸(システイン、チロシン、イソロイシン、グルタミン酸、アスパラギン、プロリン、ロイシン、グリシン)からなるペプチドホルモンです。

コイにはこのオキシトシン生成に重要なアミノ酸も豊富に含まれており、授乳期のホルモンバランス維持に寄与します。

また、オキシトシンは「愛情ホルモン」としても知られ、母子間の絆を深める働きもあります。

コイのアミノ酸含有量が、このような母乳分泌ホルモンの生成をサポートし、授乳をよりスムーズに促進するとされています。

④ アミノ酸とホルモンの関係

アミノ酸はホルモン生成に必要な要素として、体の代謝や成長を支えます。

ホルモンの材料

成長ホルモンやインスリンなどの多くのホルモンは、アミノ酸から構成され、代謝や成長などの生理機能に関与します。

アミノ酸不足の影響

アミノ酸が不足すると、ホルモンの生成が滞り、体内の代謝や成長に影響が及びます。

⑤ アミノ酸と母乳の関係

アミノ酸は母乳の重要な成分として赤ちゃんの健康を支えます。

母乳の成分

母乳には赤ちゃんの成長に必要なアミノ酸が豊富に含まれ、赤ちゃんの免疫機能の強化や神経系の発達をサポートしているのです。

成長に不可欠な栄養源

母乳中のアミノ酸は赤ちゃんの体を構成する基礎となり、健康な成長に寄与しています。

以上を図解すると下記のサークル図となります。

古代薬学と現代科学の結びつき

さて、上記で解説した「良い母乳がよく出るメカニズムの解明」について理解していただけましたでしょうか?

コイの栄養成分が腎機能をサポートし、母乳の質向上やホルモンバランスの調整を助け、赤ちゃんの成長に必要な栄養を供給していたんですね。

また前述の古代の医学書『神農本草経』や『本草綱目』には、コイの薬効として母乳分泌促進のほか、滋養強壮、利尿作用、解毒作用、消化促進といった効用が詳述されています。

これらの効果は、コイが健康維持に役立つ機能性食品であることを示唆しています。

その根拠は、久保道徳教授や奥田拓道教授による研究、および【コイの上位11の栄養素とその働き】で明らかにされている通りです。

このように、古来から伝えられてきたコイの薬効が、現代科学によってさらに確固たるものとして裏付けられています。

コイの摂取は、我々の健康を支えるサポートとなり、伝統的な知恵と科学的知見が結びついた形で、その有用性が改めて注目されています。

参考元:「若さホルモンが太らない体をつくる!」 、上符正志著、三笠書房、 Kindle版、2019

参考元:「栄養学の基本がまるごとわかる事典」、武藤泰敏著、西東社、2015

参考元:「名医の図解 最新肝臓・胆のう・すい臓の病気をよくする生活読本」、横山泉著、Kindle版、主婦と生活社刊、2016

参考元:母乳分泌のメカニズム – 徳島大学病院 周産母子センター

※コイの期待される効用・健康効果とは?

1. 抗酸化作用と免疫力強化

コイの油には、不飽和脂肪酸のオレイン酸やリノレン酸、リノール酸など、強い抗酸化作用を持つ成分が含まれています。

これらは細胞の酸化を防ぎ、体を錆びさせない働きをするため、免疫力向上にもつながります。

さらに、細胞の健康をサポートし、アンチエイジング効果が期待される成分としても注目されています。

2. 代謝促進とエネルギー補給

前述の栄養価、脂肪酸・アミノ酸の解析で分かるように、コイはビタミンB群、特にビタミンB1やB12を豊富に含んでおり、代謝をサポートする効果が期待されています。

ビタミンB1は糖質のエネルギー変換に関与し、日々の活力や疲労回復をサポートします。

また、ビタミンB12は赤血球の生成や神経の健康に寄与し、貧血予防にも効果的です。

3. 腎機能のサポートと体内の血液浄化

コイには、体内の余分な水分や毒素を排出する利尿作用があり、これが腎機能を助け、血液の浄化を促すのです。

また、腎臓のろ過機能が正常に働くことで、水分や電解質のバランスが整い、母乳の質にも良い影響を与えています。

さらに、コイに含まれる不飽和脂肪酸は腎臓の健康維持に役立ち、ビタミンEは抗酸化作用で腎細胞を保護します。

亜鉛も腎機能の維持に不可欠で、ビタミンDはカルシウムとリンの代謝を助け、腎結石のリスクを軽減しています。

コイに豊富な必須アミノ酸は、腎臓の再生や代謝をサポートし、老廃物の除去に重要な役割を果たしているのです。

このようにこのように、コイの摂取による栄養素の補給は、腎機能を通じて健康を支える効果があると考えられています。

4. 心血管系の健康促進

コイに含まれるオメガ3脂肪酸(n-3系脂肪酸)やオメガ6脂肪酸(n-6系脂肪酸)は、動脈硬化や血栓の予防、血圧の安定に寄与する成分です。

これらの成分はコレステロール値の調整にも関わり、心血管系の健康を守る効果が期待されています。

5. 消化促進と胃腸の健康維持

コイは消化を助ける成分も多く含み、胃腸の健康をサポートします。

特に消化不良や胃腸の調子が整わないときにコイを食べることで、健胃効果が期待でき、胃腸の働きを整える助けとなっているのです。

6. 女性の健康を支える効果

中国や日本で伝統的に利用されてきたように、コイには母乳の出を良くする効果があるとされ、産後の女性に良いといわれています。

さらに、コイに含まれる必須アミノ酸のバランスが良いため、妊娠中や産後の回復期に必要な栄養補給にも適しています。

7.「機能性食品」としてのコイの未来

コイは、単なる食用魚にとどまらず、さまざまな健康効果が期待される機能性食品として、古代から現代に至るまで注目されています。

伝統医学の知見と最新科学の分析結果を通じて、コイの効用がますます明らかになっており、健康維持や生活の質の向上に大きな役割を果たす魚といえるでしょう。

このように、コイは「古来からの薬効」と「現代の科学的分析結果」の両方により、健康維持と改善に役立つ「機能性食品」として今後も注目される食材であると言えるでしょう。

◆まとめ/コイこそ究極のスーパーフード・スーパーフィッシュ❗

コイは、単なる淡水魚の枠を超え、古代から現代に至るまで私たちの食文化と健康維持に欠かせない存在です。

その豊かな生命力や驚異的な環境適応力に加え、さまざまな薬効成分を備えたコイは、まさに「淡水魚の絶対王者」。栄養価の高さや多くの健康効果から、コイは「生命力の象徴」として私たちの暮らしに息づいています。

今もなお、コイは食用魚としてだけでなく、体調管理や健康促進をサポートする機能性食品として、私たちに数多くの恩恵をもたらしています。

このような多機能性を備えた魚は、他に例がありません。

コイはまさにスーパーフードであり、スーパーフィッシュなのです❗

これほどまでに多くの魅力を持つコイ。

その奥深い効能や味わいを、もっと多くの人に知ってもらいたいものです。

ぜひ、日々の食卓に取り入れて、その豊かな風味と栄養価を楽しんでください。

コイを知り、味わうことで、きっとあなたの健康と生活に新たな活力が加わることでしょう!

★☆★次回予告★☆★ 『知ればもっと美味しい!米沢鯉の歴史と世界に広がる食文化』|by 創業175年老舗みやさかや七代目

◆米沢鯉の食文化とその歴史

・米沢の味「ABC」って知ってますか?

・餓死者ゼロ?天明の飢饉と上杉鷹山公の救荒対策

・鷹山公が見出した米沢鯉の可能性とは?

・米沢の食文化とコイ養殖の関わり

・MOTと鷹山公の産業振興策

◆コイにまつわるうんちく話

・日本の歴史とコイの食文化

・世界に広がるコイの歴史と食文化

・なるほど!知っておきたいコイの雑学

◆まとめ

・・・つづく

- アミノ酸とはたんぱく質を構成する栄養素。たんぱく質は数百種類あるアミノ酸から構成されている。生物によって使われる種類は異なるが、人間は20種類のアミノ酸で構成されており、その中のいくつかは食事によってしか摂取できない必須アミノ酸がある。

アミノ酸は主に臓器や筋肉を生成するのに用いられ、一部のアミノ酸には以下の効果などをもたらすものもある。

エネルギーの代謝や成長ホルモンを促進させる。免疫力の材料になる。 ↩︎ - シアノコバラミンはビタミンB12の中で最も安定な化合物。 ↩︎

- ビタミンB12の1種。 ↩︎

- 鯉のやわらか煮など、中骨、ウロコ、皮、内臓、正肉すべて食べられる製品になると、ビタミンEは(33.33%:2.0mg)➡(63.33%:3.9mg)と倍増する。 ↩︎

この記事へのコメントはありません。